○ ライトの電球をLEDに

自分仕様の自転車を作り、満足したのもつかの間、いろいろと悩みも出るものですねぇ。

というのも、ライトの問題。純正のライトバルブがダメな子なわけではなくてですね…

2013/12/7up

|

●気づいておくべきだった |

シマノのオートライトを買ったわけですけどね、この子のライトバルブは決して悪いものではありませんでした。

よく見るとうっすら見えると思うのですが、この純正バルブは6V2.4Wのものです。(写真は前回の下から二番目の画像参照で)

でね、今回使ったハブダイナモは6V3.0Wの出力になります。

はて、なんかおかしくね?

|

●別れは突然に… |

なんて書いてますがどうってことない、電球がきれただけです。

まあ、最初は普通に切れただけだと思いましたよ。せっかくのキセノンバルブがーーーーーーーとは思いましたが、普通のクリプトン球ならダイソーで2つセットで105円ですしお寿司。

そんなわけでやりたかった事やろうってことでLED電球買おう!

んでこいつを購入。

|

記事執筆現在は在庫切れになってますが…。 こいつをつけたらパパっとLED化出来るぜー!!! ちなみに、普通の自転車用電球のネジ規格はE10というもので、6V 2.4Wが標準的です。 早速これつけて夜に試走〜♪ おおー、白い!明るい!いいねこれ! |

速度を上げる……明るくなる…………

突然暗くなる!

フロントから聞こえるカラカラという音!

ハハッ!

(´;ω;`)ブワッ

半泣きになりつつ色々と見てみるとわかることがいくつか。

回路自体はLEDチップと抵抗、CRD(定電流ダイオード)が数個見られる簡単なものでした。

先のリンクからわかるように、CRDは最高使用電圧が存在します。

すなわちこう。

速度上げるとハブダイナモの発電量は増えますね。

CRDのお陰である程度までは電流が抑えられます。

速度を更に上げると更にダイナモからの供給電力は増します。電力マシマシです。

すると電圧も当然上がりますが、電流も増えます。最高使用電圧越えます。

過電流で焼き切れる!

ましてダイナモの発電能力が通常のものより大きいので。。。

|

●そこで対応策 |

なんにせよライトが点かないのは大問題ですからね。

常用している速度域ですら過発電なわけです。規格通りの電球ではダメなのです。

つことでこいつ買う

|

12V耐圧のモノ! ダイナモの定格出力が6Vですから!これで勝つる! |

さて早速走る。

明るさは変わらず、ある程度まで速度をあげても切れませんでした!

でも…バッチリでもないのです。

というのも、基本的に6Vしか発電しないダイナモに12V用のLEDを組み込んでるわけで、ダイナモがある程度の回転数になるまではチカチカします。

もし直流(DC)で同程度の電圧を供給できれば十分に発光出来るのでしょうが、ダイナモ故に交流電圧が生まれること、LED(Light Emitting Diode;光を発するダイオード)なので電流が一方通行であることから点滅するのは仕方ないことなのです。

ダイナモの回転数が上がれば、一定時間にLEDが光る方向に流れる電流が増えるわけですから、点滅の周期が短くなって……

眠くなってきたよね?

まあそれはそうとして、このチカチカはちょっと恥ずかしいです。

低速でこうなるのは流石に目を瞑るとして、常用速度でこれはちょっと無い。一難去ってまた一難です。

|

●平滑回路というモノ |

が、世の中には存在します。

簡単に説明すると、交流の電流を直流にする整流回路です。

詳しく説明もできるけどみんな寝そうだからリンクだけ貼っておきます(´・ω・`)

mabofarm: ハブダイナモの波形

んで、その整流回路を組み込めばダイナモから供給される交流回路を直流に(厳密には違うっちゃ違うけど直流っちゃ直流)できるので、安定してLEDが発光するはずです。

まずは部品調達。

今回の整流回路に使用するものは以下の2つだけです。

・ブリッジダイオード(余裕を持って60V2.0Aのもの)

・コンデンサ(こちらも余裕を持って35V耐圧1000μFのもの)

あとはまあ、電気系の工作するうえでは不可欠なハンダゴテやテスターですかね。あと配線用の導線。

どっちも数十円です。(´・△・`)ソウリョウノホウガタカイヨ

|

●準備ができたら作る |

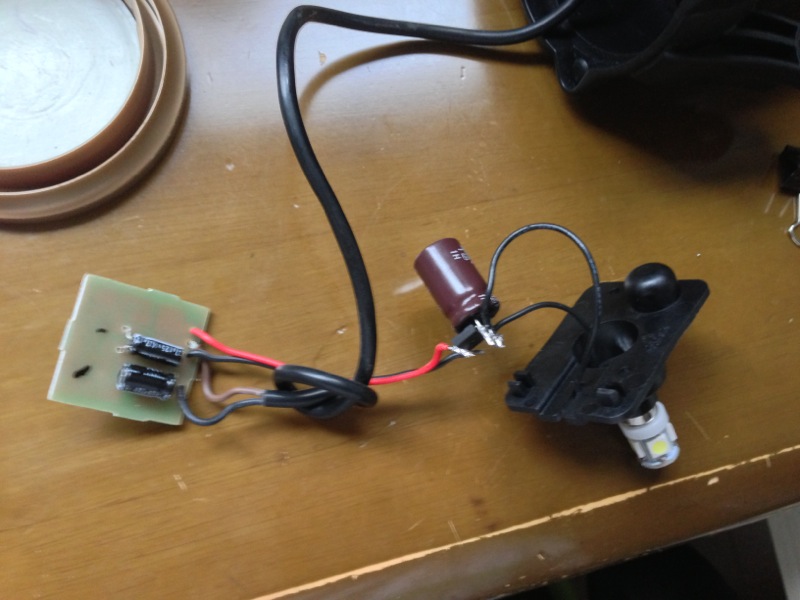

まずは平滑回路作ります。

画像が逆光で申し訳ない。。。

この上なく単純な平滑回路の出来上がりw

どことなくT2ファージウイルスに似てる

今度はLEDとダイナモからの電源の間にこいつを挟み込みます。

コンデンサはLED側につけるべきものですよ。

ちなみに、写真に写ってる基板は光センサー回路です。オートライトですので。

なんかケース内に電球の予備を付けておくようなくぼみを発見したのでそこに予備置いておきましたw

ケースはまあまあ余裕あるので、整流回路くらいは余裕で突っ込むことができます。

あとは自転車に組み直すことで完成です。

|

●試走 |

夜にならないとちゃんと試せないのがなんともイタいですねw

そんなわけで試走。コンデンサを付け加えているのである程度電気がたまるまで光らないかな?と思ったのですが、極端に点灯までの時間があるわけでもなく、自転車を止めているところから少し漕ぐとすぐに点きました。

もちろん、チカチカもしません。厳密にはしてるのですが、目視で確認できるのは歩くより遅いくらいの速度の時ですので実用範囲内です。

と、いうことで、今回は大成功です!

|

●そしてさらなる問題が |

もうね、先ほど一難去ってまた一難と言いましたが、そのとおりでしてw

そもそも、今回の問題はダイナモの発電量が大きすぎたことが問題でした。そこでダイナモの定格出力(電圧)よりも耐圧の大きいLEDをつけることで一応の解決にはなっていましたが、根本的な解決には至っていないのです。。。

それでね、問題というのがですね……

ある程度以上の速度で安定して走行してるとライトが点かなくなるというもの(;_;)

そして、速度を落としてしばらくするとまた光り始めますw

……過電流ですね。

そんなわけで、いつになるかわかりませんがこいつの対策します。。。

また記事にする予定なので乞うご期待!

追記:過電流が渦電流という誤った表記になっていました。申し訳ありませんでした。(2014年8月15日)

|

●出典 |

・電子工作の知恵袋 > 定電流ダイオード(CRD) その1 基本

・mabofarm: ハブダイナモの波形

・自転車ダイナモ発電機で白色LEDをつける

ライト関係の記事はこちらもどうぞ(^^)

・ライトのアップグレード レギュレータ編

・ライトのアップグレード COBバルブ編